観葉植物を育てていると、ある日ふと土や葉に白いカビを見つけて驚いた経験はありませんか?

せっかく大切に育てているのに、カビが発生してしまうと見た目が悪くなるだけでなく、植物そのものの健康にも影響を及ぼすことがあります。

本記事では「観葉植物 カビ」という悩みに対し、原因から対策、予防まで初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

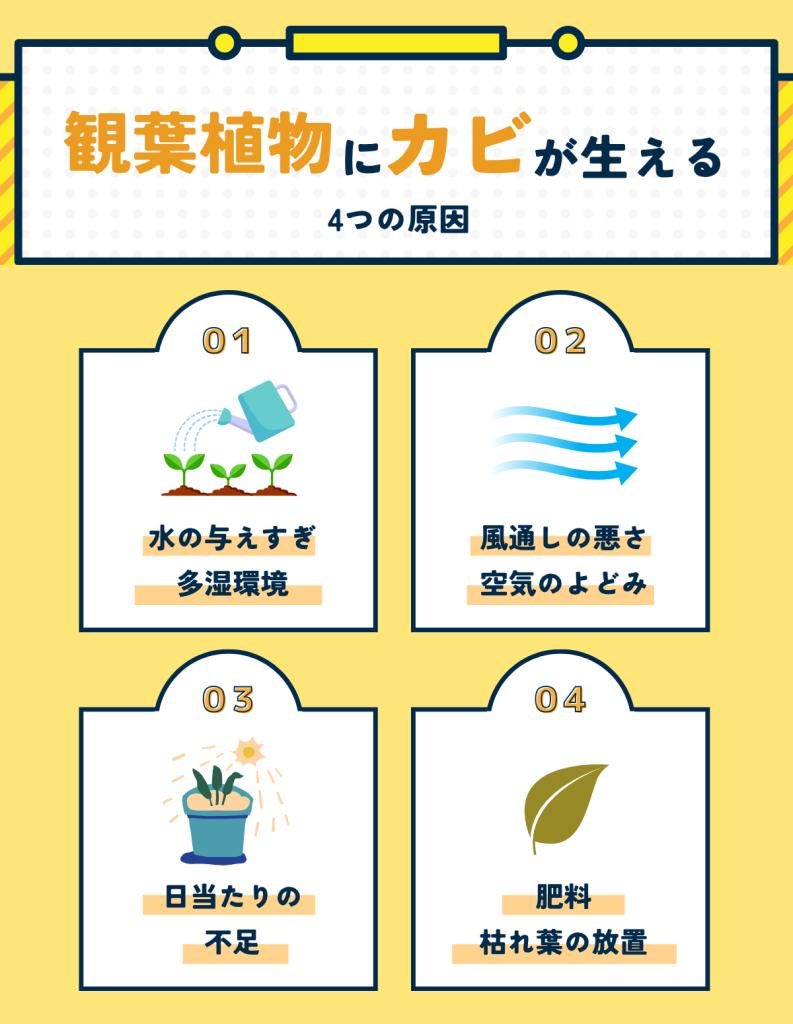

なぜ観葉植物にカビが生えるのか?その原因を知ろう

まずは、カビが発生する根本的な原因を理解しましょう。原因が分かれば、適切な対策が取れるようになります。

原因① 水の与えすぎによる多湿環境

カビ発生の最も多い理由は「水の与えすぎ」です。土が常に湿っていると、カビ菌の繁殖が活発になります。

特に冬場や風通しの悪い場所では土が乾きにくく、湿気がこもりやすいため注意が必要です。

植物の種類ごとに適した水やり頻度を把握し、「土の表面が乾いたら与える」を心がけましょう。

原因② 風通しの悪さと空気のよどみ

湿度が高く、風通しの悪い場所はカビが発生しやすくなります。窓を閉め切った部屋や密閉された空間は空気がよどみ、カビ菌の温床になります。

こまめな換気とサーキュレーターの活用で空気の循環を意識しましょう。植物は風によって健康に育ちます。

原因③ 日当たり不足

日光が不足すると、植物が弱り、土も乾きにくくなり、結果としてカビが生えやすくなります。

観葉植物は直射日光が苦手なものも多いですが、明るい場所に置くことが大切です。

日光不足が続く場合は、植物用のLEDライトを使うのも効果的です。

原因④ 肥料や枯葉の放置

鉢の上に落ちた枯葉や、与えすぎた肥料は、カビのエサとなります。

葉や花が枯れたままになっていないか、土の表面が汚れていないかをチェックし、不要なものはこまめに取り除きましょう。肥料も適量が大切です。

観葉植物にカビが生えたときの正しい対処法

カビを見つけたら、放置せずにすぐに対処することが大切です。ここでは実践的な対応方法を解説します。

まずやるべき!カビの部分を取り除く方法

カビが生えている部分は、すぐに取り除きましょう。土の表面ならスプーンなどで削り取ります。

葉に生えている場合は、カビのついた部分の葉をハサミでカットし、処分します。

作業後は手やハサミを消毒し、カビ菌の広がりを防ぎます。

植え替えのタイミングとやり方

カビがひどい場合や根まで傷んでいる場合は、植え替えを行いましょう。

古い土はすべて取り除き、新しい清潔な土と鉢に移します。根の状態も確認し、黒ずんで腐っている部分はカットします。植え替えは春や秋がベストです。

殺菌剤・カビ防止アイテムの活用

市販の植物用殺菌剤を使用すると、カビの再発を防ぐ効果が期待できます。

ナチュラル派の方には、重曹水や薄めたお酢をスプレーする方法も人気です。

どちらの場合も、使用後は十分に乾燥させることが大切です。

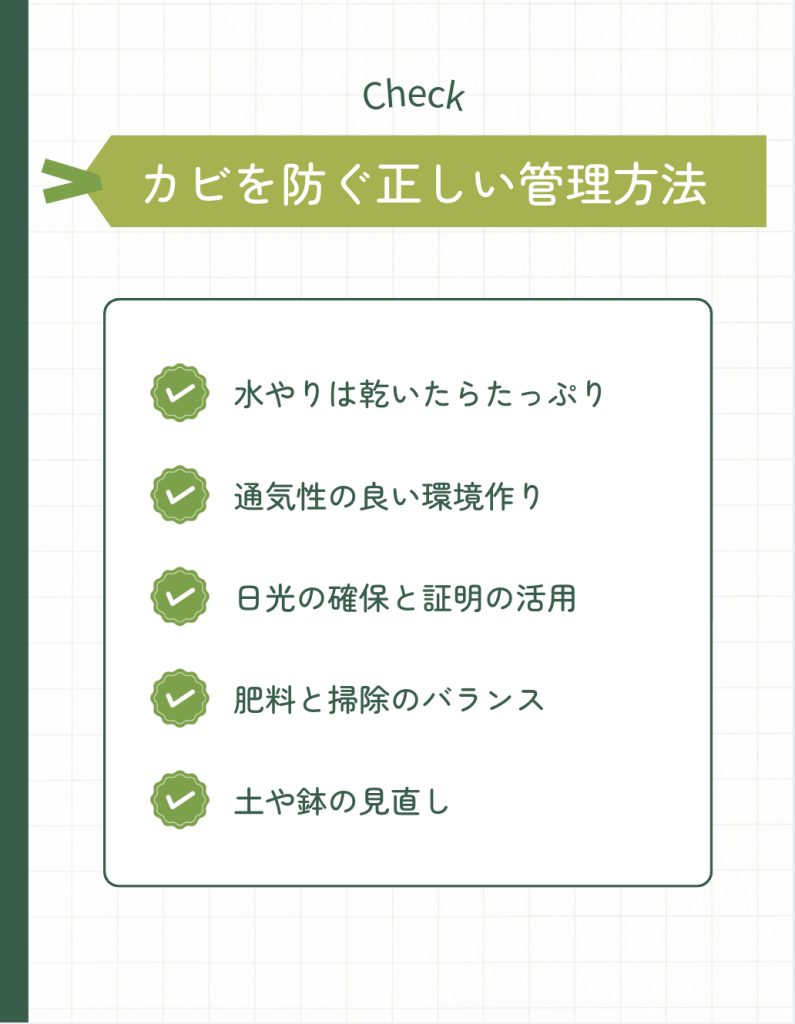

カビを防ぐための正しい管理方法

カビを防ぐためには、日々の管理が重要です。ここでは初心者でも実践しやすい、基本的かつ効果的な管理方法を詳しく解説します。

毎日のちょっとした習慣が、観葉植物の健康を大きく左右します。

水やりは「乾いたらたっぷり」が鉄則

観葉植物の水やりは「乾いたらたっぷり」が基本です。常に土が湿っている状態は、カビや根腐れの原因となります。

指で土を触って乾き具合を確かめ、乾いてから鉢底から水が流れ出るくらいたっぷり与えましょう。

特に冬場は乾燥が進みにくいため、水やりの頻度を控えることがポイントです。

植物の葉の色や元気さを見て、水やりのタイミングを調整することが大切です。

通気性の良い環境作り

風通しの悪さは、カビ発生の大きな原因です。室内に置く場合でも、窓を定期的に開けて換気を行いましょう。

サーキュレーターや扇風機を活用して空気を循環させるのも効果的です。複数の植物を密集させすぎると、風が届きにくくなり湿度が高まるため、植物同士の間隔も適度に空けて配置しましょう。

鉢の下にコルクマットや通気性の良い台を使用すると、鉢底の湿気を逃しやすくなります。

また、外の日陰に置くことで自然環境の循環が生まれ、カビの予防にもなります。

適切な日光の確保と照明の活用

観葉植物にとって光は欠かせません。直射日光が苦手な植物でも、明るい間接光が必要です。

窓際に置けない場合は、植物用のLEDライトを活用しましょう。光不足は成長不良だけでなく、土の湿り気が長引き、カビの温床となってしまいます。

光の当たる時間を延ばすことで、土の表面も早く乾き、病害虫の予防にもつながります。

季節ごとに日照時間も変化するため、植物の置き場所を見直すことも大切です。

肥料と清掃のバランスを取る

肥料は植物の成長に必要ですが、過剰な施肥はカビの発生を招きます。特に窒素分の多い肥料は控えめにし、与える頻度と量を必ず守りましょう。

また、鉢の周りや葉の表面にほこりや枯れ葉がたまると、カビや病害虫の温床になります。

週に一度は葉を柔らかい布で拭き、鉢の周りも清潔に保つ習慣をつけましょう。見た目も美しくなり、植物の健康維持にもつながります。

土や鉢の見直しもカビ予防に効果的

古い土や通気性の悪い鉢は、カビのリスクを高めます。1〜2年に一度は植え替えを行い、清潔で水はけの良い土を使うことをおすすめします。

鉢も、底穴がしっかり空いていて排水性の良いものを選びましょう。受け皿にたまった水は必ず捨てることも忘れずに。植物の根が健やかであれば、カビの発生も防ぎやすくなります。

このように、正しい管理方法を身につけることで、観葉植物はカビ知らずの元気な状態を保てます。手間は最小限でも、工夫次第で大きな差が生まれるのです。

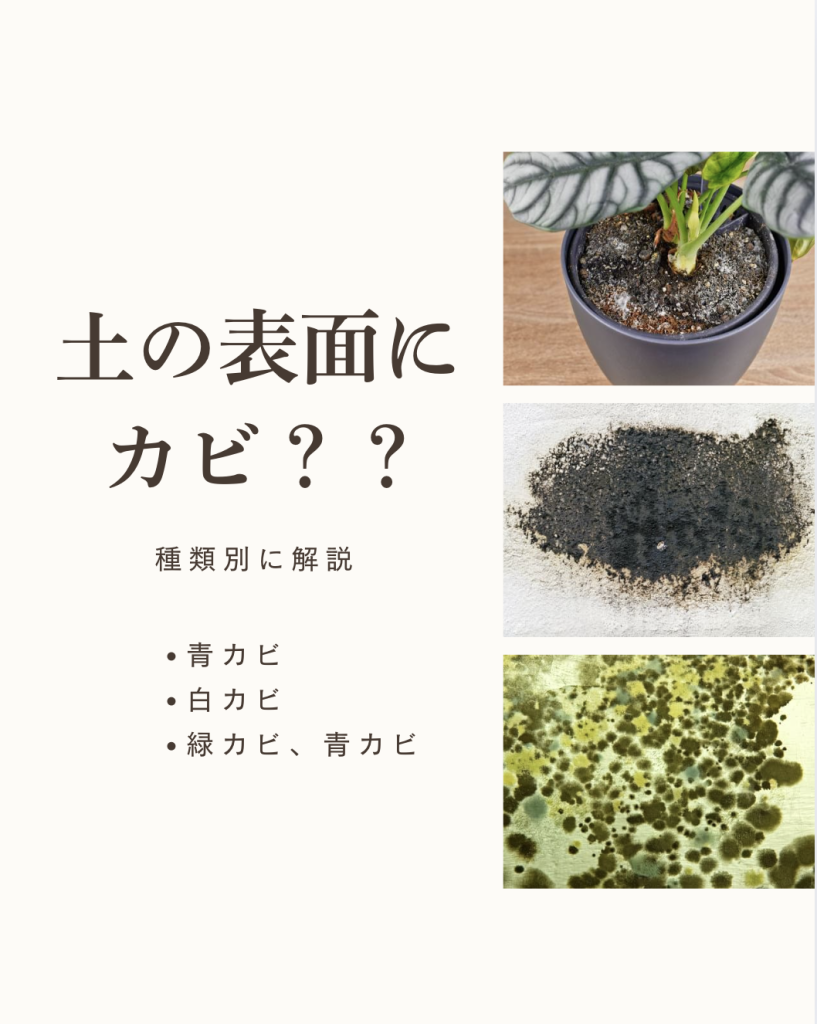

土の表面に白カビ?黒カビ?種類別に解説

観葉植物にカビが生えた場合、カビの「色」や「見た目」によって種類を見極めることが大切です。

それぞれのカビには特徴や対処法が異なるため、正しく理解して適切に対応しましょう。

白カビ

白カビは、土の表面にふわふわと綿のように生えることが多く、見た目は比較的柔らかく淡い色合いです。

これは主に湿度が高く、土が常に湿っている状態が続くことで発生します。白カビ自体は植物に大きな害を与えないことが多いですが、根腐れや病気の前兆とも言えます。

放置するとカビ菌が広がり、見た目も悪くなります。対処法は、まず土の表面のカビをスプーンなどで丁寧に除去し、土を乾燥させることです。その後、水やり頻度や置き場所を見直し、風通しの良い環境に整えましょう。

黒カビ

黒カビは、土の表面や鉢の縁、さらには植物の茎や葉の付け根に黒く点在する形で現れます。

非常に悪影響を及ぼすカビで、根腐れや植物の枯死を引き起こす原因にもなります。

黒カビが見つかった場合は、すぐにカビ部分を除去し、必要なら植え替えを行います。鉢や土は新しいものに交換し、根の状態も必ず確認してください。

黒カビは湿度の高さと通気性の悪さが大きな原因となるため、風通しと水やりの見直しが不可欠です。また、殺菌スプレーの使用も有効です。

青カビ・緑カビ

青カビや緑カビは、比較的よく見かける種類で、土や枯葉、鉢の内側などに青緑色や緑色の粉のように発生します。

見た目が不快であり、放置すると植物への影響が出ることもあります。これらは主に湿度が高く、土の水はけが悪い場合に発生します。

発見したら、表面のカビ部分を除去し、必要なら表土を新しいものに交換しましょう。

また、鉢の受け皿に溜まった水はすぐに捨て、鉢底の通気を確保することが重要です。特に冬場や梅雨時期は、乾きにくくなるため注意が必要です。

カビに強い観葉植物5選

カビが発生しにくく、初心者でも育てやすい観葉植物を5つご紹介します。

それぞれの植物の特徴や育て方のポイントを知ることで、カビ予防につながります。

サンスベリア

サンスベリアは乾燥に非常に強く、水やりの頻度が少なくて済むため、土が湿りすぎることがほとんどありません。

肉厚な葉は水分をしっかり蓄えることができ、室内のインテリアグリーンとしても人気です。

通気性の良い場所に置けば、カビも寄せつけません。初心者でも失敗が少なく、長く楽しめる植物です。

ガジュマル

「多幸の木」とも呼ばれるガジュマルは、太い幹と丸みのある葉が特徴的です。耐陰性があり、湿度変化にも比較的強いため、カビの発生リスクが低い植物です。

土が乾いたらしっかり水やりし、風通しの良い場所に置くことで、元気に育てることができます。独特の形状がインテリアのアクセントにもなります。

ポトス

ポトスは非常に丈夫で、多少の環境変化にも耐えられる観葉植物です。高温多湿にも強く、初心者が育てるのに最適です。

水の与えすぎに注意し、明るい場所で管理すれば、カビが発生することはほとんどありません。葉の色や形が豊富で、吊り下げる飾り方も楽しめます。

アグラオネマ

アグラオネマは耐陰性があり、空気の清浄効果も期待できる観葉植物です。丈夫で病害虫やカビに強く、初心者でも安心して育てられます。

土が湿りすぎないように管理し、適度な光を確保することで、美しい葉色を保ちながら元気に育ちます。空間を彩るおしゃれなグリーンとしても人気です。

パキラ

パキラは乾燥に強く、幹がしっかりしているため、カビが発生しにくい植物です。

水やりを控えめにし、明るい場所に置くだけで丈夫に育ちます。根が健康に育てば幹も自然と太くなり、風格あるインテリアグリーンになります。初心者から上級者まで人気の高い品種です。

観葉植物に生えるカビは人間に害がある?放置するとどうなる?

観葉植物に発生するカビは、見た目が不快なだけでなく、人体や植物そのものにも影響を及ぼす可能性があります。

まず、人間に対する害ですが、一般的な観葉植物のカビは、健康な人にとっては大きな害はありません。

しかし、アレルギー体質の方や呼吸器系が弱い方、小さなお子さんやペットがいる家庭では注意が必要です。

カビの胞子が空気中に舞い、アレルギー症状や咳、くしゃみ、鼻水などを引き起こすこともあります。心配な場合は、マスクを着用して作業を行い、早めに除去しましょう。

一方、カビを放置すると、植物自体にも悪影響を及ぼします。カビは根や幹に侵入し、栄養や水分の吸収を妨げることで、植物が弱って枯れる原因になることもあります。

特に黒カビや青カビは根腐れのリスクが高まり、進行すると回復が難しくなります。見た目が悪くなるだけでなく、植物が元気を失い、最悪の場合は枯死してしまうこともあります。

そのため、カビは見つけた時点で迅速に対処し、予防に努めることが大切です。

まとめ:カビを防いで観葉植物と快適な暮らしを

観葉植物のカビは、環境と管理方法を見直すことで防ぐことができます。

水やり・光・風・清潔、この4つを意識すれば、カビ知らずの美しい植物を育てることが可能です。

今回ご紹介した対策などを実践し、快適なグリーンライフを楽しみましょう。