「多肉植物は乾燥気味に育てるのが基本だから、雨ざらしは厳禁!」

そう思っている方は多いでしょう。

たしかに雨が多い日本の気候では、水分過多によるトラブルを避けるため、特に雨が続く季節は雨が当たらない場所で管理するのが基本的な育て方です。

ただし、多肉植物をあえて屋外の「雨ざらし」で育てるのは、水やりが楽になるだけでなく、株を丈夫にするというメリットもあります。

とはいえ風通しの悪い場所で管理したり、雨ざらしに向いていない品種を選んだりしてしまうと、多肉植物を枯らしてしまうリスクも…。

この記事では、多肉植物を「雨ざらし」で育てることのメリットやデメリット、枯らさないための工夫を解説します。

-1.jpg)

多肉&観葉植物が好きで、約400鉢育てています。

さまざまな失敗をし、植物を枯らしたことは数知れず…。

失敗を通じて得た経験値をブログ(緑の日記)や執筆記事で情報発信し、植物好きをひとりでも増やしたい!

屋外の‟雨ざらし”の環境とは!?

屋外の“雨ざらし”の環境とは!?

自然の降雨に直接当たる場所

屋外の“雨ざらし”の環境とは、日当たりと風通しがよい屋外で、自然の降雨に直接当たる場所のこと。

屋根があるベランダや軒下などとは異なり、雨や風、太陽光の影響を直接受けやすい環境です。

雨ざらし=放置ではない

屋外で育てる「雨ざらし」の植物は、水やりを雨に頼ることはあっても、育成の管理を放棄するわけではありません。

植物をこまめに観察し、状態にあわせて育成環境を調整したり、害虫対策をしたりといった、日々の手入れが欠かせません。

特に鉢植えの多肉植物の場合は、根が張れるスペースも限られるため、日々の観察を怠ると、枯らしてしまうリスクが高まります。

多肉植物の育成では、雨ざらしを避けるのが基本!?

多肉植物の基本的な育て方は、乾燥気味に育てること。

特に日本は降水量が多いため、水分過多にならないように注意が必要です。

過剰な水分による根腐れを防ぐため、梅雨どきや長雨の際には、軒下などに移動させて雨を避けることが望まれます。

多肉植物を雨ざらしで育成する『メリット』

雨はミネラルが少なく、塩素も含まない「軟水」なので、植物の葉や根にやさしいです。

有効活用することで、以下のようなメリットを生み出せます。

水やりの回数を減らせる

雨ざらしの環境では、雨水が水やりの代わりになるため、降雨量が少ない季節を除き、水やりの手間がかかりません。

鉢内にまんべんなく水が浸透し、植物が十分に水を吸い上げられる点も、雨ざらしのメリットです。

丈夫な株に育ちやすい

植物はストレスを感じると、そのストレスに負けないために、さらに強い植物に成長しようとします。

過保護な環境よりも、雨ざらしの環境で育った株の方が、適度なストレスを感じられる分、強い株に育ちやすいです。

雨ざらしの環境で育った植物が、室内などで育った株に比べて、ワイルドで締まった姿に成長しやすいのは、ストレスを感じているためです。

ただしストレスが大きすぎると、植物が調子を崩す原因になるため、何ごとも適度に保つのが重要です。

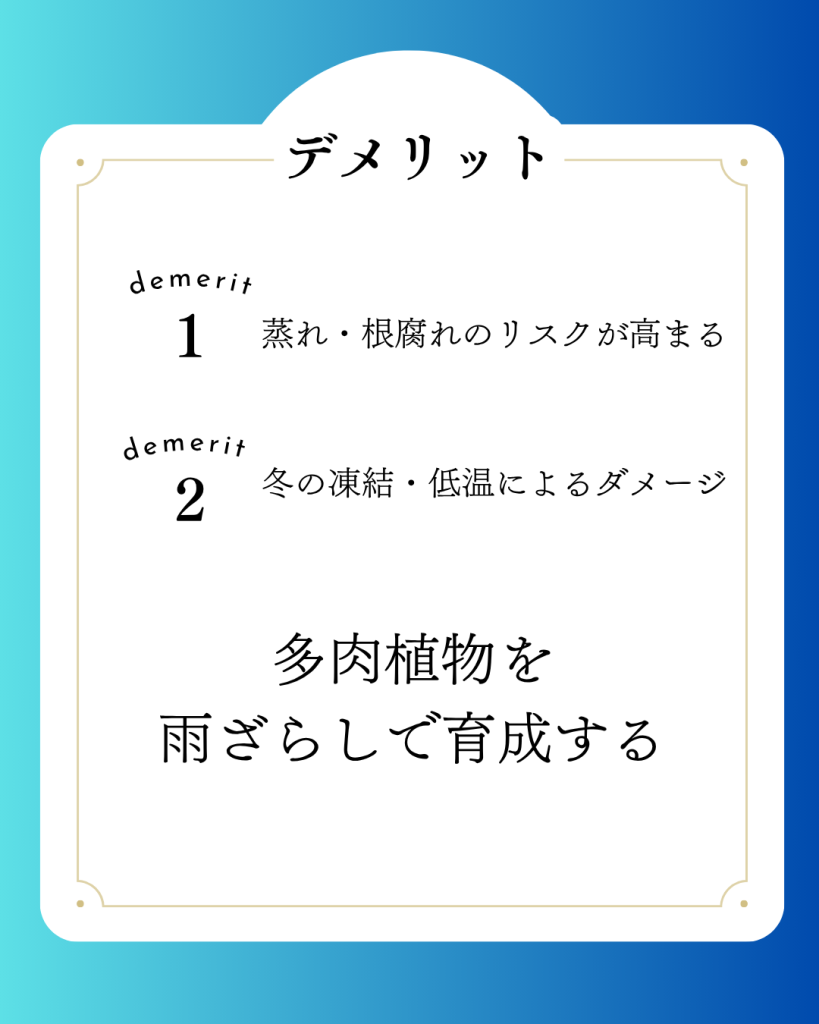

多肉植物を雨ざらしで育成する『デメリット』&『リスク』

蒸れ・根腐れのリスクが高まる(特に梅雨どき)

おもに、乾燥地帯に自生する多肉植物は、多湿の環境を苦手としています。

雨ざらしの状態では、多肉植物が必要とする以上の水分が、土に供給され続けます。

また、土の隙間が水で満たされた状態が続くと、空気(酸素)が土の中に入り込めません。

結果的に、根が酸素を吸い上げられず、酸欠状態に陥った根が腐る「根腐れ」を起こしてしまうのです。

根腐れを起こした多肉植物は、水分や栄養分を吸い上げられなくなり、最終的に枯れてしまうでしょう。

冬の凍結・低温によるダメージ

冬に雨が降った後、夜間に気温が氷点下(0℃以下)になると、土の中や植物の表面に付いた水分が凍結します。

体内に水分が十分に蓄えられていない多肉植物と比べて、水分を多く蓄えた株は、凍結のリスクが高まります。

冬に葉の一部が黒ずんだり、茶色く変色したりするのは、冷害を受けたサイン。

葉の一部のみが変色しても回復する可能性はありますが、植物の成長点がダメージを負うと、そのまま枯れてしまうリスクがあります。

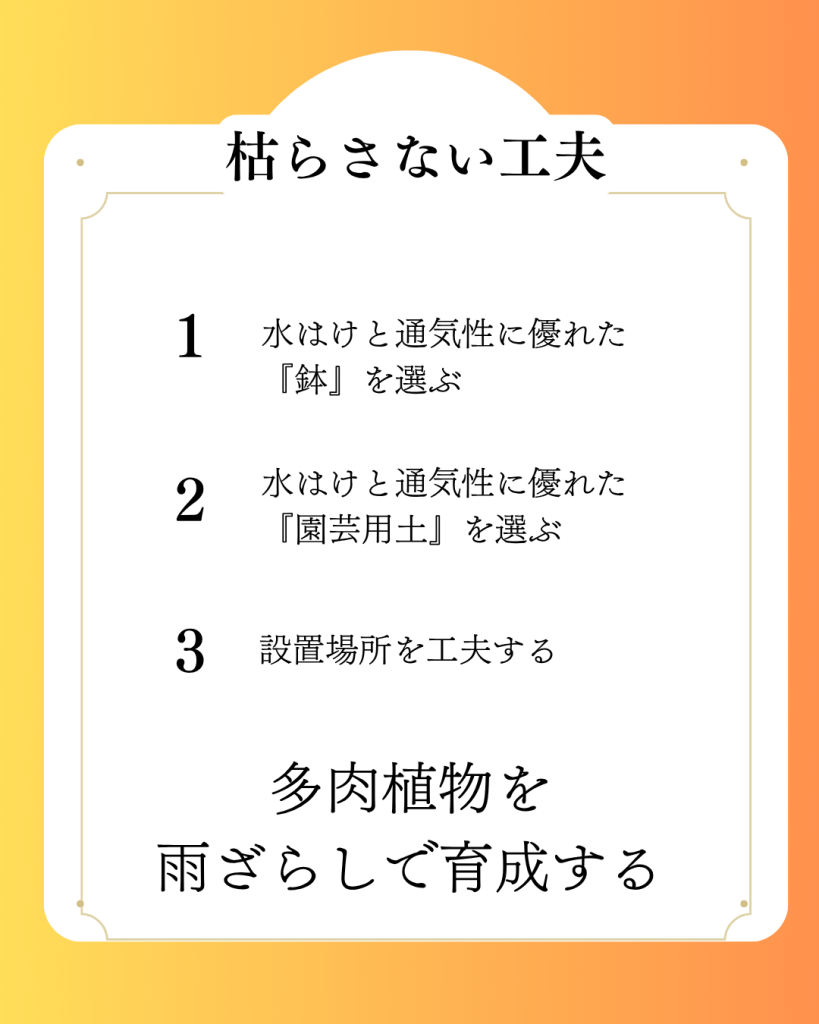

雨ざらしでも枯らさない工夫

水はけと通気性に優れた『鉢』を選ぶ

鉢の素材や形状は、「水はけ」と「通気性」に大きく影響します。

雨ざらしの環境では、雨が降った後の水がすぐに排水され、空気が通り抜けやすい構造の鉢を使用する必要があります。

水はけと通気性に優れた鉢

- 素焼き鉢(テラコッタ):鉢全体に小さな穴が開いているため、鉢の側面からも空気を通し、水分を蒸発させる能力に長けている

- スリット鉢:鉢底だけでなく、鉢底の側面に開いたスリット(切れ目)からも排水される

もちろんデザインも重要ですが、できれば機能面でも優れた鉢を使いたいものです。

水はけと通気性に優れた『園芸用土』を選ぶ

市販されている「多肉植物用の培養土」の多くは、水はけや通気性がよいように配合されています。

ただし、あえて水持ちがよいように配合されている培養土もあるため、パッケージなどで商品の特徴をよく確認しましょう。

また、雨ざらしの環境で使用する場合は、以下のように、さらに「水はけと通気性を重視した配合」に調整するのがおすすめです。

調整のポイント

- 鉢底石を多めに入れる:鉢底に入れる鉢底石(大粒の軽石など)も通常より多めに敷く

- 水はけと通気性に優れた用土を追加する:軽石やひゅうが土を培養土に配合することで、さらに水はけなどを高められる

設置場所を工夫する

風通しがよい場所に置く

雨ざらしの環境で多肉植物を元気に育てるためには、土を早く乾かすために、「風通しがよい場所に置く」こともポイントのひとつ。

多湿(風通しが悪い)環境で多肉植物を育てると、根腐れだけでなく、以下のようなリスクも高まります。

- カビ・病気の感染: 湿度が高い状態が続くと、多肉植物が本来の生命力を発揮できなくなり、その結果、カビやウイルスに感染しやすくなる

- 害虫の発生: 風通しが悪い環境は、アブラムシやカイガラムシなどの害虫が発生しやすい

- 徒長(とちょう)のリスク:風通しが悪いと、株が蒸れて弱るだけでなく、光を求めて茎や葉が間延びする「徒長」が起こりやすくなる

梅雨などに避難できる可動式の棚を使う

梅雨などにカンタンに避難できる「可動式の棚」を使うことも、雨ざらしの環境で多肉植物を育てるポイントです。

多湿に気を付けていても、梅雨どきなどの雨が続く季節は、どうしても多肉植物が調子を崩しやすいもの…。

育成環境を調整することにも限界はあるため、いざというときは、避難させる必要も出てきます。

雨ざらしに向いている品種、避けた方がよい品種

雨ざらしに向いている品種

グラプトペタルム(朧月(おぼろづき)、ブロンズ姫など)

「朧月(おぼろづき)」や「ブロンズ姫」などのグラプトペタルムは、雨ざらしの環境で育てやすい品種。

日本でも古くから育てられており、四季のある日本の気候に順応した多肉植物です。

ただし、グラプトペタルム属の植物にも数多くの品種がいるため、「グラプトペタルム属の植物だから、雨ざらしOK」というわけではありません。

セダム(オーロラ、乙女心、虹の玉など)

セダム属の植物は丈夫で、どんどんその数を増やし、雨ざらしの環境でも調子を崩しにくい特徴があります。

「オーロラ」や「乙女心」、「虹の玉」などの粒状の葉を展開する品種は、葉の上に雨水が溜まりにくいため、水分過多のトラブルが少ないです。

セダムは、200~300円といった求めやすい価格帯で販売されていることもあるため、多肉植物をこれから育ててみたい方にもおすすめです。

ディッキア

「ディッキア」は、水が好きな多肉植物の代表格と言える品種。

自宅で育てているディッキアは、夏に毎日水やりをしていても、水切れの影響で葉先が枯れることがあるくらい多くの水を必要とします。

葉に厚みはなく、一見すると体内に多くの水分を蓄えているようには見えませんが、多肉植物の仲間です。

アガベ系(チタノタ、パリーなど)

アガベ属(リュウゼツラン属)の多くの品種は、たとえ水持ちがよい土に植えても、調子を崩すことは少ないです。

ただし、水はけと通気性に優れた土を使用した方が、早く大きく育てられます。

子株のうちは、水分過多よりも水切れのリスクの方が恐いため、むしろ雨ざらしで育てた方がミスを減らせるでしょう。

雨ざらしは避けた方がよい品種

エケベリア

バラの花のようなロゼット型に葉を広げ、人気の高い多肉植物です。

葉の表面に白い粉(ブルーム)を付ける品種も見られます。

葉が密に重なり合っているため、雨が降ると水が溜まりやすく、蒸れの原因になります。

特に夏の高温多湿の季節を苦手とし、エケベリアをメインで生産している農家の方でも、夏は何株も枯らしてしまう季節なのだそう。

まとめ

多肉植物の「雨ざらし育成」は、日々の水やりが楽になるだけでなく、株を丈夫に育てられるメリットがあります。

ただし、水分過多による根腐れや冬の凍結などのデメリットも、認識しておくことが大切です。

屋外の雨ざらし管理を成功させるポイントは、雨ざらし向きの品種を選び、水はけ・通気性に優れた鉢と土を使うこと。

さらに、風通しのよい場所に設置し、長雨の際は避難させるなど、こまめな観察と必要に応じた育成環境の調整を怠らないようにしましょう。

雨ざらしの育成環境の特徴をいかすことで、雨を味方にした多肉植物ライフを過ごせるでしょう!

-1024x726.jpg)