「去年までグングン育っていた植物が、ここ最近は成長が停滞してしまった…。」

「以前より葉が小さくなり、黄色く変色した葉も見られる…。」

植物を育てていれば、このような経験をした方は多いと思います。

「愛情が足りないのかな…?」と不安になるかもしれませんが、心配いりません。

植物が思うような成長を見せないのは、愛情不足が原因ではありません。

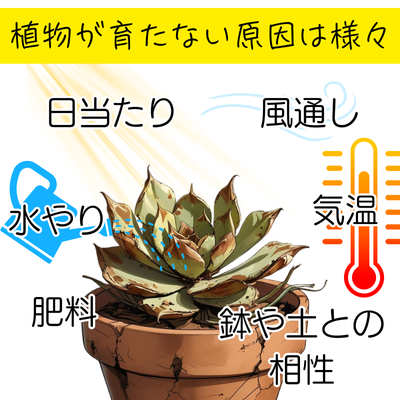

植物が元気でいられないのには、必ず原因があります。

植物が調子を崩しやすい原因をなくせば、再び成長を見せてくれるでしょう。

この記事では、植物の成長が停滞してしまう本当の理由と、10個の解決策を解説します。

「植物が育たない…。」と感じるときには原因がある

「植物が育たない…。」と感じる時は、何かしらの原因があります。

植物が育たない時は、枯れるほど状態が悪くないけれど、成長できる環境でもない状態です。

植物は元気がないように見えても、多くの場合、一気に枯れるわけではありません。

ただし、植物が育たない状態のまま放置すると、状態はよい方向に進まないでしょう。

まずは植物の“声”に耳を傾け、原因を把握することが重要です。

植物が育たない10個の理由と、その解決策

植物が育たないと感じる時には、不調の原因を抱えている場合があります。そしてその原因は大まかに以下の10の理由に分類されます。

水やりのしすぎ

植物への水やりは「土が乾いてから与える」のが基本です。

土が乾いているか確認せず毎日水やりをしていたり、土が乾き切っていない状態で水やりをしていたりすると、以下のように不調のサインがあらわれます。

- 根腐れ(ねぐされ)

- 土が湿った状態がつづくと、土の中に酸素が行き渡らず、根が窒息して腐る

- 根腐れを起こすと、水分や養分を吸収できなくなる

- 病気の発生

- 病気の原因になる細菌や害虫は、湿った環境を好む傾向がある

このような環境では、植物が元気よく育てません。

過剰に水やりをしないために取れる対策

- 土の表面が乾いたのを確認してから、水やりをする

- メリハリを付けた水やりを心掛ける

- 受け皿に溜まった水はすぐに捨てる

- 土が乾かずに、根腐れの原因になる

水のやらなすぎ

「土が乾いてから与える」ということを意識しすぎて、土を乾かしすぎたり、水やりをし忘れたりすると、水分不足に陥った植物が調子を崩すことがあります。

- 水分の蒸発(蒸散)

- 植物は葉から水分を蒸発させる(これを「蒸散」と言う。)ことで、体温を調節したり、養分を運んだりする

- 水分が不足した植物は、体温が調整できず葉焼けを起こしたり、栄養が循環できなくなったりする

- 光合成の低下

- 水は光合成に不可欠な要素

多すぎてもよい影響がない水やりですが、植物は水がないと、旺盛に成長できません。

乾燥しすぎた環境は、調子を崩しやすくなります。

水やりを適切なタイミングで行うための対策

- 水やりチェッカーを使用する

- 土が乾いていると色が変わるガーデニング用品を活用する

- 鉢の重さを確認する

- 乾いているときと濡れているときで、鉢の重さは変わる

- 一回に与える水量は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える

- 中途半端な水やりでは、植物が十分に吸水できない

受け皿に水を張っておけば、水やりの回数を減らせますが、根腐れのリスクを高めるためおすすめできません。

水やりの回数を減らしたい場合は、乾きにくい用土を使用する方法がおすすめです。

日当たりが悪い

植物は空から降りそそぐ太陽のエネルギーで、光合成を行っています。

日陰のような暗い環境を好む植物はいますが、まったく日が届かない場所で暮らせる植物はいません。

日照量が足りないと、以下のようなサインが表れることがあります。

- 葉や茎が徒長(とちょう)する

- 日光を求め、葉や茎がひょろひょろに間延びする

- 花を咲かせず、実を付けない

- 開花や結実にも、光合成が必要

- 病害虫への抵抗力が低下する

- 不健康な状態になるため、抵抗力が弱まり、病害虫の被害に遭いやすくなる

明るく見える室内でも、意外と光量は少ないため、特に室内管理の場合は注意が必要です。

日照量を確保するための対策

- 日当たりがよい場所に移動する

- 南または東向きの窓際に置き、カーテンを開けて光を取り込む

- 反射板や白い壁を利用し、光量を増やす

- アルミホイルや白い壁も、光を反射するため日照量確保に有効

- 植物育成用のLEDライトを使用する

- 初期費用やランニングコスト(電気代)はかかるが、電源さえあれば、場所を選ばずに光を当てられる

日当たりがよすぎる

「植物はできる限り多く日に当てた方がよい」と思われがちですが、どれくらいの日光を必要とするかは、植物によってさまざまです。

室内で育てている植物を急に屋外に出したり、強い日差しが苦手な植物を夏の直射日光に当てたりすると、以下のような不調の原因になります。

- 葉焼け(はやけ)

- 葉に強い日が当たると、茶色や白っぽく変色する

- 土が乾きすぎる

- 強い日差しが長時間当たると、土が急激に乾燥する

強すぎる光を当てると、植物の成長が停滞する場合があります。

葉が内側に閉じる場合も、光が強すぎる証拠です。

日照量を減らすための対策

- 遮光ネットを設置したり、レースカーテンを有効活用したりする

- 強い光をやわらげるための方法

- 場所を移動する

- 北側の場所

- 背の高い植物や物の陰になる場所

適切な日照量に調整することも、植物を元気に育てる上で重要なポイントです。

鉢のサイズが合っていない

大きな鉢に植えないと、根を張れるスペースが限られ、植物が育たない原因になります。

ただし今後の成長を見越し、大きすぎる鉢に植えるのは、土が乾かず根腐れのリスクを高めるためNG行為です。

適切な大きさの鉢に植えるための対策

鉢に植える前に、植物の大きさに合っているか、今一度確認してみましょう。

土が合っていない

植物は、乾燥が進む砂漠地帯や湿潤な地域など、世界中のさまざまな場所で暮らしています。

それぞれの培養土の特徴を踏まえ、植物を植えないと、根腐れや乾燥などで植物を傷めることがあります。

適切な土を選ぶための対策

植物ごとに市販されている培養土は、土によるミスを減らせるため、積極的に活用しましょう。

- 観葉植物の土

- 水はけと通気性がよい土

- 多肉植物・サボテンの土

- 水はけ重視の土

土との相性がよくても、1~2年使用した土は徐々に劣化するため、植え替えも重要なポイントです。

植物を良い土で育てつづけるためにも、定期的な植え替えは心掛けたいポイントです。

肥料が不足している/過剰になっている

植物を元気に育てるために、肥料は大切な存在です。

肥料が不足したり、逆に与えすぎたりすると、おもに葉や花、実にサインがあらわれます。

- 葉が全体的に黄色っぽく変色する

- チッ素は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、葉を成長させる栄養素

- 葉の全体的な変色は、チッ素が足りていない可能性が高い

- 花が咲かない、実を付けない

- リンは「実肥(みごえ)」とも呼ばれ、花芽や実を成長させる栄養素

- 花や実の数が少なかったり、小さかったりする場合は、リンが不足している可能性が高い

- 葉の先端や縁の部分が黄色っぽく変色する

- カリウムは「根肥(ねごえ)」とも呼ばれ、根を成長させる栄養素

- 葉の先端や縁の部分の変色は、カリウムが足りていない可能性が高い

肥料を適切に与える対策

肥料は、バランスよく与えることが重要です。

たとえば葉が黄色く変色した場合に、チッ素ではなく、鉄やマグネシウムを与えると改善する場合もあります。

カリウムが不足し、根の調子が悪いことで、植物の実付きが進まないこともあります。

植物の成長期にあわせて、用法用量を守って使用すれば、肥料が過剰になるリスクは低いです。

株の調子がよいタイミングで、適量の肥料を与えましょう。

風通しが悪い

意外と見過ごされてしまいますが、風通しがよい環境では、植物が元気に育ちやすくなります。

植物育成にとっての風は、以下のとおり重要な役割を果たします。

- 病害虫の予防

- 多くの害虫や病原菌は、風通しが悪い環境に留まる傾向がある

- 蒸れを防止

- 葉や土が乾かない環境で高まる、根腐れなどのリスクを下げる

- 光合成や呼吸の促進

- 空気の流れがあると、植物の光合成や呼吸を促せる

- 株を丈夫にする

- 適度な風を受けることで、植物は自分自身を丈夫にする

風通しをよくする対策

- 高い位置で植物を育てる

- サーキュレーターや扇風機を使用する

- 周囲の鉢や物との間隔を空ける

暑すぎる

多くの植物が過ごしやすいと感じる気温は、15〜25℃程度です。

適温から外れたらすぐに枯れるわけではありませんが、真夏の酷暑は、植物に大きなストレスを与えます。

近年の酷暑で、植物を枯らした方は少なくないでしょう。

暑すぎることの弊害

気温が高すぎると、植物は調子を崩しやすくなります。

- 水分不足

- 暑い日は植物からの水分の蒸散が激しくなるため、水分不足に陥りやすい

- 葉焼け

- 真夏は日差しが強く、葉が焼けるリスクが高まる

- 根が傷む

- 鉢植えの場合、鉢内の温度が上がり過ぎて、根が傷みやすい

暑さ対策

いくつかの対策を取ることで、酷暑から植物を守りやすくなります。

- 遮光(しゃこう)

- 日当たりがよすぎる場合は、遮光ネットやすだれなどを使い、強い日差しを和らげる

- 水やり

- 暑い日中に水やりをすると、土の中で水がお湯のようになり、根を傷める可能性があるため、夕方の時間帯に水を与える

- 風通し

- 鉢同士を密集させない、少しでも高い場所に置くだけでも、風通しの対策になる

寒すぎる

冬の厳しい寒さも、植物にとってはあなどれない存在です。

寒すぎることの弊害

寒すぎる環境では、以下のサインが表れます。

- 凍結

- 植物が体内に蓄えている水分が凍ると、腐敗したり枯れたりする

- 根腐れ

- 気温が低いと、土が乾きにくくなり、根腐れを起こすリスクが高まる

寒さ対策

最も効果的な対策は、室内などの暖かい場所に移動することですが、それ以外に以下の対策を取れます。

- 霜や雨に当てない

- 軒下に移動したり、夜間のうちだけ不織布やビニールを被せたりする

- 水やりを減らす

- 冬場は植物が吸い上げる水分量が少なくなるため、水やりの回数を大幅に減らす

- 特に落葉し、休眠している植物には水やりを少なくする

まとめ

この記事では、植物の成長が停滞してしまう原因と、その解決策についてお伝えしました。

植物が元気でいられないのには、必ず理由があります。

その理由を一つひとつ取り除いていけば、植物はきっと、力強く成長してくれるでしょう。

この記事でご紹介した10個の解決策は、植物とのコミュニケーションのヒントです。

「どうすれば元気になれる?」という植物の問いかけに耳を傾け、適切なケアをしてあげてください。

愛情をたっぷり注いでも、植物が思うように育たないのは、愛情不足が原因ではありません。

植物が再びグングンと成長し始めたとき、きっと大きな達成感と喜びを感じられるはずです。

-1-1024x576.png)